彝劇是中國彝族戲曲的一個劇種�,流行于云南省楚雄彝族自治州,20世紀50年代在彝族民間傳統(tǒng)藝術的基礎上發(fā)展而成���,是我省四大民族劇種中最年輕的劇種���。

楚雄彝族從來就能歌善舞�。其創(chuàng)世紀史詩《梅葛》《查姆》��,英雄史詩《阿魯舉熱》以及其他一些長詩�,就是以說唱形式一代一代傳承下來的。在日常生活中的一些群眾性場合�����,也常常喜歡以歌代言�,進行賽歌�、對歌,或者說"克智詩"斗智比識����。至于"打跳"歌舞,更是各種集會少不了的活動���。這些豐富的民間文藝活動����,無疑為彝劇的誕生打下了良好的基礎�����。

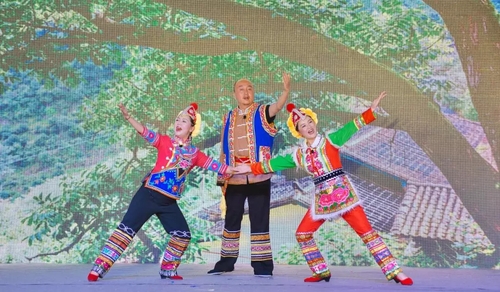

彝劇的劇本文學以散文體、七言體�、十言體為其唱詞格式。彝劇的劇目題材大多反映彝族現(xiàn)代生活,劇中的人物都給觀眾有強烈的親切感�����。在彝劇語言上�,除保留其鮮明濃郁的民族特色外,人物對普遍采用了"漢語彝腔"這一形式���,并采用彝族擅長的比興手法潤飾消除了語言障礙���,使得彝劇為更多群眾所接受;在表演上,以彝族活動作為基礎��,采用"疊腳"等民族舞蹈的舞步�、身段,并借鑒其他地方劇種的表演技巧���,衍化出歡快步��、迎客步�����、送客步���、勞作登山步�、俯身步��、跌腳步等一系列動作����。彝劇的音樂由民歌小調(diào)(如〔梅葛調(diào)〕〔曼莫若調(diào)〕〔過山調(diào)〕等)、舞曲�、器樂曲(如"蘆笙曲""月琴曲""嗩吶曲"等)結合形成,稱"山歌體"。表演采用"疊腳"等民族舞蹈的舞步��、身段�����,具有濃郁的地方特點和民族色彩����。彝劇在舞蹈�、服裝、燈光�、布景等方面���,在保留民族特色的前提下,表演者注意吸收別的戲劇藝術的長處��,以豐富彝劇的藝術表現(xiàn)力�。

從1947年永仁縣小學教師羅守仁、李鳳章編劇的《委員下鄉(xiāng)》等劇目的出現(xiàn)����,到1958年大姚縣曇華麻稈房業(yè)余劇團楊森等等一批彝族青年運用歌、舞��、白三者相結合的形式����,為“西南區(qū)民族文化工作會議”編演的《半夜羊叫》等劇目的演出,得到了與會代表和文化部副部長夏衍的充分肯定�,標志著作為一個劇種的彝劇的誕生與形成?��!对颇先請蟆吩鴪蟮勒f:"大家不僅對這出戲本身給予了很高的評價����,而且對這個年輕的民族劇種產(chǎn)生了濃厚的興趣。"之后��,楊森等人又創(chuàng)作編排了彝劇《曼么與瑪若》�,連同原來的《半夜羊叫》,一起參加了1962年的云南省首屆民族戲劇會演�,同樣獲得了成功。這兩出戲的劇本�,被收入《少數(shù)民族戲劇選》由戲劇出版社出版及云南人民出版社出版的《云南兄弟民族戲劇集》。彝劇����,作為一個新興的劇種,載入了中國大百科全書�����。

但彝劇真正發(fā)展到一個新階段�����,突破藝術創(chuàng)作“瓶頸”�,走向全國�����,則是在黨的十一屆三中全會以后,堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向�����,遵循扎根人民���、扎根生活的創(chuàng)作規(guī)律���,才創(chuàng)作出人民喜聞樂見的精品力作,以趙星耀創(chuàng)作��、武定縣文工隊演出的小彝劇《歌場兩親家》��、八場中型彝劇《銀鎖》����、五場彝劇《剎則傳》、大型彝劇《鳳鳴九天》等代表作品的出現(xiàn)為標志��。1984年楚雄州組建了專業(yè)彝劇團���,1985年楚雄州彝劇團參加云南省第二屆民族戲劇匯演��,演出了《銀鎖》《篾獨尼鬧店》(后改為《鬧店》)《跳歌場上》《春蕩彝山》4個彝劇�����?!短鑸鋈恕贰墩苹鹑恕贰躲y鎖》《曼么與瑪若》《歌場兩親家》《查德恩塔》等一批彝劇分別榮獲全國少數(shù)民族戲曲劇種錄像演出獎、全國少數(shù)民族題材戲劇劇本獎和云南省現(xiàn)代戲創(chuàng)作劇目獎�����。其中《銀鎖》八易其稿�����,在云南省第二屆少數(shù)民族戲劇調(diào)演暨全國少數(shù)民族戲劇錄像觀摩演出����,得到文化部門專家的肯定和好評,被譽為“彝劇發(fā)展史上的第二個里程碑”��。

到目前為止�,彝劇已創(chuàng)刊作出了60多個劇目。彝劇一直在用最優(yōu)美的彝族生活�,表現(xiàn)最美的彝人形象,愿彝劇這朵誕生在楚雄彝山的民族戲劇的鮮花�,如千里彝山盛開不敗的馬櫻花���,越開越艷�。

無障礙瀏覽

無障礙瀏覽 長者模式

長者模式